千葉県公立高校入試のしくみ

2026年 千葉県の公立高校入試

2025年入試から千葉県公立高校入試全教科でマークシート式が導入されました。

全ての問題がマーク式になるわけではなく、一部記述式の解答になっています。

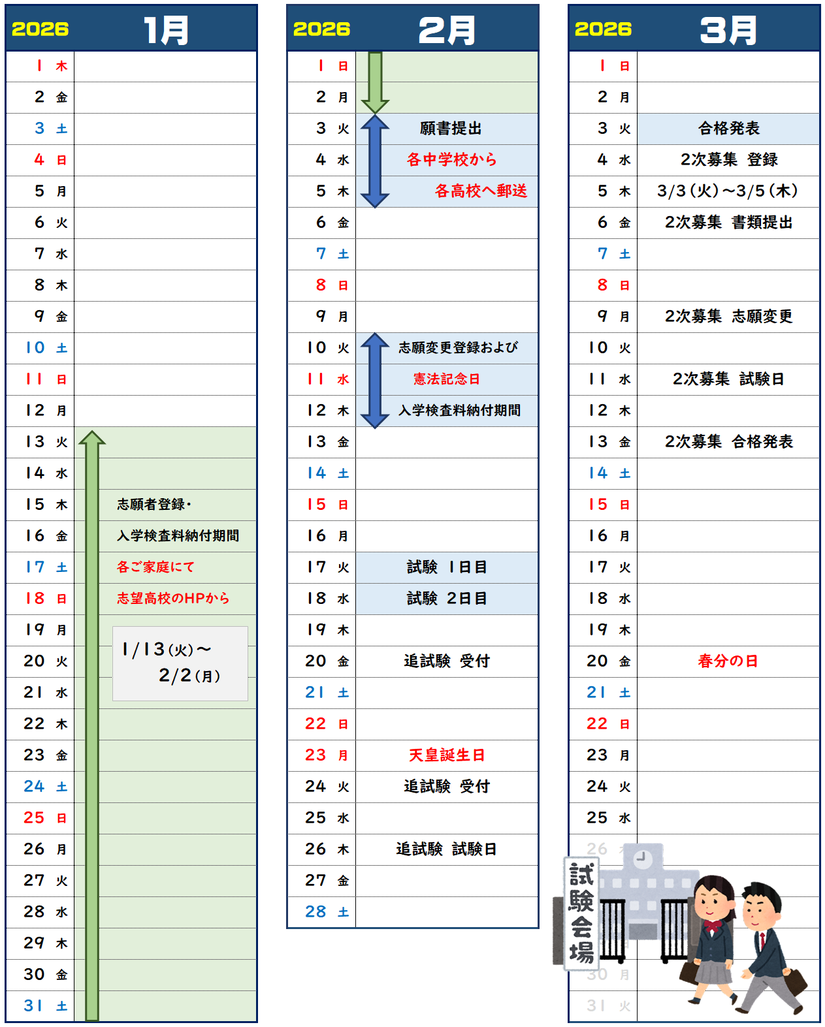

1 入試日程(2025.9更新)

2026年(令和8年)千葉県公立高校入試のスケジュールです。

昨年(令和7年入試)からすべての公立高校でインターネット出願が実施されます。

2 志願変更(2025.9更新)

願書を提出したあと、各高校の志願倍率が発表されます。このとき1回だけ受験校を変更することができます。

3 追試験(2025.9更新)

病気になってしまったり、怪我等で本試験が受けられなかった場合には、追試験を受けられます。 追試験は本試験と合格発表の間に1日で行われます。

追試験は

・志望する高校で実施

・試験内容は「本検査に準じた」内容

となっています。合格発表日は本試験と同じ日です。

以下

入試の時間割、K数を使う傾斜配点に若干の変更が生じる場合があります

最新の情報が公布され次第更新をします。

4 選抜方法について(2025未更新)

本試験は2日間で行われます。

・1日目…国語、数学、英語(3科目)

・2日目…理科、社会(2科目)と

各高校が定める検査

があります。

※英語のみ「試験時間が60分」です。

公立高校の合否は、

①5科目の学力検査

②調査書

③学校設定検査

の合計点で決まります。

そして、受験する高校によって配点が異なるのが大きな特徴です。

要素① 学力検査について

5教科学力試験の得点は、全教科100点満点の合計500点です。

また、国語と英語にはリスニングテストがあります。

※普通科以外の学科を受験する場合は注意が必要です。

・理数科は理数の点数を1.5倍

・英語科や国際科では英語の成績を1.5倍

に換算します。

要素② 調査書について

「通知表」の成績を3学年分合計して135点満点で点数化します。

受験する高校によっては、135点を

さらに2倍して270点にしてくれる高校、

逆に半分の67.5点に圧縮する高校

もあります。この倍率を「k値」と呼んでいます。「k値」は各高校のホームページに公表されています。

さらに、「その他の記載事項」というものがあり、最大で50点加算されます。

・部活動の成績

・委員会活動

・生徒会活動

・ボランティア活動

・「行動の記録」(自主・自立、や責任感、協力といった欄に○がついているところ)

これらが点数化されます。

実は、各高校ごとに、点数化の方法や、評価基準がバラバラです。まったく考慮されない高校もあります。「その他の記載事項」の点数化に関しては、各高校のホームページに公表されています。

★審議対象

「審議対象」とは、たとえ合格点に達していたとしても、「この生徒は入学させるか否か」という審議の対象になることがあるということです。審議にかけられる基準は高校ごとに異なります。一般に、中学3年間の成績で「1」がついた場合や、行動の記録に1つも○がついていない場合、また、欠席日数が著しく多い場合等が審議対象になることが多いようです。

要素③ 学校設定調査

2日目に

・面接、集団討論、自己表現

・作文、小論文

・適性検査、学校独自問題

・その他の検査

から1つ以上が実施され、点数化されます。試験内容や、点数化のルールも、高校により大きく異なっていますので、事前に高校のホームページに公表されている資料でしっかり把握しておく必要があります。

5 地域ごとの高校入試の配点一覧

主要高校の入試の配点を一覧にしました。

・学力検査(5教科テストの点数)

・評定(通知表の合計点)

・加点(3年間の活動の加点)

・学校設定(2日目の試験内容と加点)

が高校ごとに異なっていることがお分かりいただけると思います。

上記の高校の選抜・評価方法の記載されているHPのリンクです。

(リンクは相手のHPの改修等で切れることがあります。)

上記の高校の選抜・評価方法の記載されているHPのリンクです。

(リンクは相手のHPの改修等で切れることがあります。)

上記の高校の選抜・評価方法の記載されているHPのリンクです。

(リンクは相手のHPの改修等で切れることがあります。)

6 入試で高得点を狙うには

まずは通知表の成績を意識して上げることが必要です。

そのためは「定期テストの点数を上げる」ことからはじめましょう。

テストの点数は上がっても通知表がなかなか上がらない…という人はいませんか?

提出物や学校での授業態度も影響しますから気を付けてくださいね。

それから内申点には、家庭科、音楽、技術、体育といった技能教科も入ってきます。

ですから数学が苦手なら体育や音楽でカバーすることだってできます!

7 さらにもうひとつ上をめざそう!

ところで、千葉県教育委員会が発表した「学力検査問題の出題方針と特徴」に、こんな記述があります。

・「正確な理解度」

・総合的な「思考力、判断力、表現力」

・「自ら学び、思考し、表現する力」

これらを見る問題が出題されています。

「理科と社会は暗記科目だよ」

「英語は単語さえ覚えれば何とかなるかも」

「数学は計算ができれば大丈夫じゃないか」

なんてことを聞いたりしますね。この3つは勉強の大切なやり方です。

でも、高得点を狙っていくにはもう一歩先に踏み出すことが必要です。

「なんでそうするのか」

「なぜそうなるのか」

「どうしてそう考えたのか」

しっかり考えて、理解する、表現する練習をしましょう。

ひとりでできなくても大丈夫です。

一緒にがんばって夢を目標に変えていきましょう!

そして夢を一緒に実現していくのです!